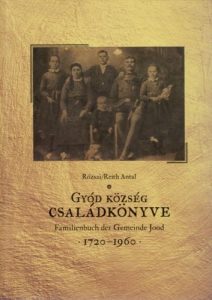

Wer sich mit der eigenen ungarndeutschen Identität oder Herkunft eingehender beschäftigen beziehungsweise seinen familiären Wurzeln nachgehen möchte, kommt auf jeden Fall mit der Familienforschung in irgendeiner Weise in Berührung. Im Bestand der Ungarndeutschen Bibliothek gibt es Reihen wie die von Stefan Stader, Werner Hacker oder die von Ferdinand Hengl, die das Forschen wesentlich erleichtern können. Des Weiteren gibt es verschiedene Familienbücher, die mit ihren Daten aus bestimmten Ortschaften die Forscher erfreuen.

Continue reading “Anton Reith/Rózsai: Familienbuch der Gemeinde Jood. 1720-1960”